国土自体は樹齢何千年もの大木があることからも分かるようにかなり古いのだが、国家としての歴史は一人の偉大な年若き女王によって完成された。

元々世界忍者国は自然の中で生きる忍者の集団であり、長老会がその在り方を決定していた。

他国と交わることも、新たな技術を導入することも好まない彼らは、他国に請われた際に傭兵として出陣したり、その器用さを生かして危険な地域や高所の機械の整備を請け負って外貨を稼いで、細々とした交易を行っていた。

しかし普段は森に生き、森か戦地で死ぬ彼らには歴史と言う概念があまり無かった。

単調なる日常の繰り返しだったからである。

獣は地に住み、人は樹上に住む。

猫は獣でありながら樹上にも暮らす様な定めを守らぬ生き物であり、人とも猫ともつかない猫士は下等な存在であった。

女は森の中で生を終えるのが慣わしで、稀に忍者となる者しか他国を見ることもできなかった。

このような風習を撤廃したのが現女王の結城由羅である。

彼女は若干17,8の身でありながら世界忍者国を平定し、猫の地位を上げ、猫士の人権を認め、女性の地位を向上させ、そして国の門を開いて他国との交流を行い、国内の産業を安定させ、世界忍者国を近代的な一国としてテラ領域全土に認可させたのである。

短い歴史の中でも由羅女王の功績を述べることはかなりの紙幅を要することは想像に難くない。

そこで、ここでは服飾文化の変遷、特に下着文化について述べていきたいと思う。

神話の時代~長老会の歴史までの正確な年代は不明だが、過去の書物や絵により、ある程度の推測は可能である。

森国人の下着というものは、虫対策から生まれた。

森の中で生活をしていると、毒虫から肌を守る必要があり、木や土の上に座った時に体の中に入らないようにする為である。

また、木を加工する際に生じるおがくずも、服の中に入ってしまって危険な為、必然的に体にぴったりとした衣服が好まれるようになった。

農業が未だ発展していない時期の為、小さな土地で麻を植えそれで布を織り、局部を保護した上で着用していたという。

麻はそのまま毎日忍者が飛び越え、足腰の訓練に使っていた。

後日、この下着の復元品を見て『全身タイツだー』と言った某国民は、伝統文化を嘲笑したとして長老会からの怒りを買い、この下着を着用(全身タイツの格好)

でロイ像の掃除の刑に処せられたという。

(ビキニの誕生)

森国人は皮で出来た衣装で暮らしている。

そして下着は全身タイツであった。

・・・・・・・・・蒸れることは想像に難くない。

ましてや常春に近い気候の世界忍者国である。

皮も植物繊維とは違い、必要以上に作れる素材でもない。

更に下着は傷みやすい。

そこで、下着として用いる皮の部分は小さいことが推奨された。

ビキニの誕生である。

布地の多い衣装は富裕層が好むという伝統は、この辺りの歴史が影響している。

汗をあまりかかず、着替えを多く所有しているのは富裕層だからだ。

初期世界忍者国は技術も未熟。

伸縮性に優れない革製品の着脱には難儀をしていた。

そこで、皮ひもで編み上げる方法が生まれた。

この為、今で言うスパッツくらいの長さまで下着が一旦長くなったものの、やがて、革製品は蒸れるという理由から布地面積が少なくなり、紐で補う部分が多くなっていった。

女性の胸元も、服の下で紐で縛って持ち上げていた。

森国人は元々やせぎすの為に、貧乳が多く、さほど胸元の下着文化が発展しなかったという。

ガーターベルトはこの時期に誕生し、革靴を支える為に用いられた。

しかし革靴は水虫が多くなる為、医療技術が発展することとなる。

温泉の発掘とこまめな入浴の文化もこの頃に発生したと考ええられる。

靴下文化が発展するのは近現代になるため、ガーターベルト自体は現代も残っている。

尚、本来の下着の意味を忘れ、全てを皮ひもで編み上げた者がいたそうだが、虫やおがくずが全身に入り込んで大変だったという笑い話が現在にも伝えられている。

(紐ビキニの誕生)

紐を使ったおしゃれが女性の間で流行し、スリットの入ったスカートの裾から編み上げを見せることが標準となった。

この頃になると染色技術も発展し、紐の色も多様となり、紐に合わせる形で下着素材の皮にも色がつけられるようになった。

重ね着と呼ばれ、下着と紐の色の取り合わせで、若年層や女性はささやかな自己主張をすることになる。

このことからビキニは他人に見せることができるものとなり、水着に発展したのだった。

しかし皮は水に濡れると傷みやすい上、色落ちも酷い。

皮に代わる素材として水に強い麻の増産とゴム樹脂の生産が始まった。

女性も水に入るようになったので、胸元が透けないようにゴム樹脂によるカバーを当てることとなる。

ゴムの弾力が胸を支えることで女性の運動能力が向上し、男性に近い働きをすることが可能となる。

くのいちもこの頃に誕生したらしい。

また、水着の発展により、水遁の術が生み出され、水遁の術を応用して水車による動力の利用が国内に広がった。

そして水車のお陰で穀物の精製と金属加工技術が発達することになる。

『風が吹けば桶屋が儲かる』という格言があるが、世界忍者国には『紐が色づけばお好み焼きが美味くなる』という言葉が残っている。

(水着ビキニ誕生)

結城由羅女王が台頭する直前を文化的な後期と見なす場合が多い。

女王の出自は不明な点が多いが、世界忍者国で生まれたただの女性に行える改革ではないことと、他国の文化の吸収が異様に早かった為、女王の生まれた地域では秘密裏に交易が発展していたと見られる。

実際、他国との交流が盛んになり、衣服に用いられていた植物も、丈夫な麻以外に柔らかい綿も取り込まれてくるようになった。

下着に用いる素材に特に好まれ、その肌触りのよさと通気性から、再び体を包むようなデザインが生まれた。

尚、この時代の下着を博物館で見て『だっさいらくだのももひき』と言った某国民は、またも当時着用していた中高年女性の怒りに触れ、ロイ像の掃除の刑に処せられたという。

ももひきが下着として着用された期間は短い。

素材の綿が未だ高級だったことや、温かすぎて世界忍者国の風土に合わなかったことがその原因である。

そこでももひきは短くなり、男性用トランクスに近い形になったが、これだと虫の侵入を防げない。

そこで中期に発展したゴムを用いて裾を絞ることとなる。

この下着は特に箒に乗る魔法使いに憧れた人々には受け入れられ、現代も続いている。

(ズロースの台頭)

結城由羅藩王の即位に伴い、異国の衣服が多数輸入された。

その中で有名なものが、悪名高き褌である。

世界忍者国ではまだ高価な綿や希少な絹をふんだんに使ったその下着は、一部の貴族や金持ちしか着ることの出来ないものだった。

また、編み上げ紐ビキニ以来の下着を見せる文化があり、服の裾から褌の先を外に出すことが富裕層の嗜みとなった。

二枚の褌の色を重ねて、その色によって季節を表現したり、敢えて深く帽子を被り顔を隠し、褌の色で出自を表現することもあったという。

マフラーはこの時、顔を隠すのに役立ったのと、褌とおそろいのマフラーをはためかせることも流行したので、現在でも広く使われている。

この頃になると建国に携わった騎士も国内に移住しており、文献から当時の会話を窺うことができる。

『女王様、あれちょっとおかしいでしょ!!!褌は外に出しちゃ駄目です!』 「別にいいじゃん。面白いし」

『貴方が!異世界を知っている貴方が真実を知らせないんでどうするんですかぁ!!!』 「えー。せ・く・し・ぃw」

『(良くこれでうちの国は続いているなぁ・・・・)』←欄外にある歴史書編纂者のコメント

尚、女性用の下着は、他国から輸入された綿レースの普通のブラジャー&パンティが富裕層で大流行した為、特記はしない。

唯一、キャミソールが流行し、褌と同じく服の裾から見せるおしゃれもあったのだが、すぐに服の裾に飾りやレースを縫い付ける形式に変わった。

『女の子はお腹を冷やしちゃいけない』と、こちらは女王の勅命だったようである。

褌とビキニとズロースとガーターが広く用いられているものの、旅人や移民も増え、近代的な下着が多く輸入されるようになった。

泣きながら綿の栽培を増やした環月怜夜(現・桂林怜夜)

と、にゃんばいんと結城杏(現天領民)

の努力もあり、他国と同じように綿でできたレースの下着も庶民が身につけることが出来るようになった。

しかし褌人気は根強く、男性下着の主流を覆すところにはまだ到達していない。

因みに、国家の中枢を担っている騎士達に下着について質問をすると 「私は異国から移住してきまして」

「俺も元傭兵ですから」

「俺、親戚が他国に住んでて、そっちの影響が強いですから!!」

「僕は帝国からこの国に来たんです」

と、一様にして自分が生来の世界忍者国の民でないことを主張する。

尚、世界忍者国の情勢も日々変化しており、ここでは立国前後までの歴史を記してある。

女性に下着を尋ねることは無粋な為、ここでは行わないが、ソーニャ女史が建国以後の現状について別途コラムを作成する予定である。

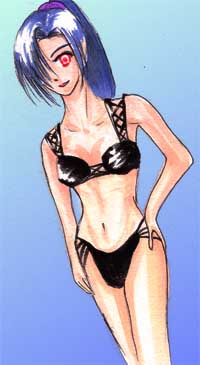

世界忍者国女性用下着(標準仕様)。

世界忍者国女性用下着(標準仕様)。胸の皮ひもや腰周りの皮ひもは何本もあり、色を変えるのが普通。

世界忍者国男性用下着(数年前)

世界忍者国男性用下着(数年前)皮の下着の上から布製の二枚の褌を重ね、裾をベルトから表に出すことが富裕層の中で流行した時のもの。

初夏の菖蒲の重ね(白と浅葱)である。褌には文字や精緻な刺繍を入れることも多い